ご挨拶

私達が今宵、ささやかに開く、ギターの音楽会というものは、人類の文化の中の、芸術の中の、室内楽の中の、その中にあるギター音楽という小さな小さな、ある意味では知る人も少ない世界です。

しかしそれはいかに小さくても一つの文化に違いありません。私を含め、今宵演奏する人々は、その小さな文化に、彼の人生を捧げようとしている人、又は、今、その情熱と共に捧げている人、もしくは、ギターと共に居る時間を一日の人間的な時間としている人によって成っております。

いつの日か私達は、六本の弦と十九のフレットを音楽の可能性として持つこの愛すべき楽器を媒体として、前述の、室内楽から音楽全般へ、音楽から文化へ、文化から人類へ、そして許されるものならば、真理へと追求して行きたいと思うものです。

1973年芳志戸幹雄とその仲間によるギターの演奏会より

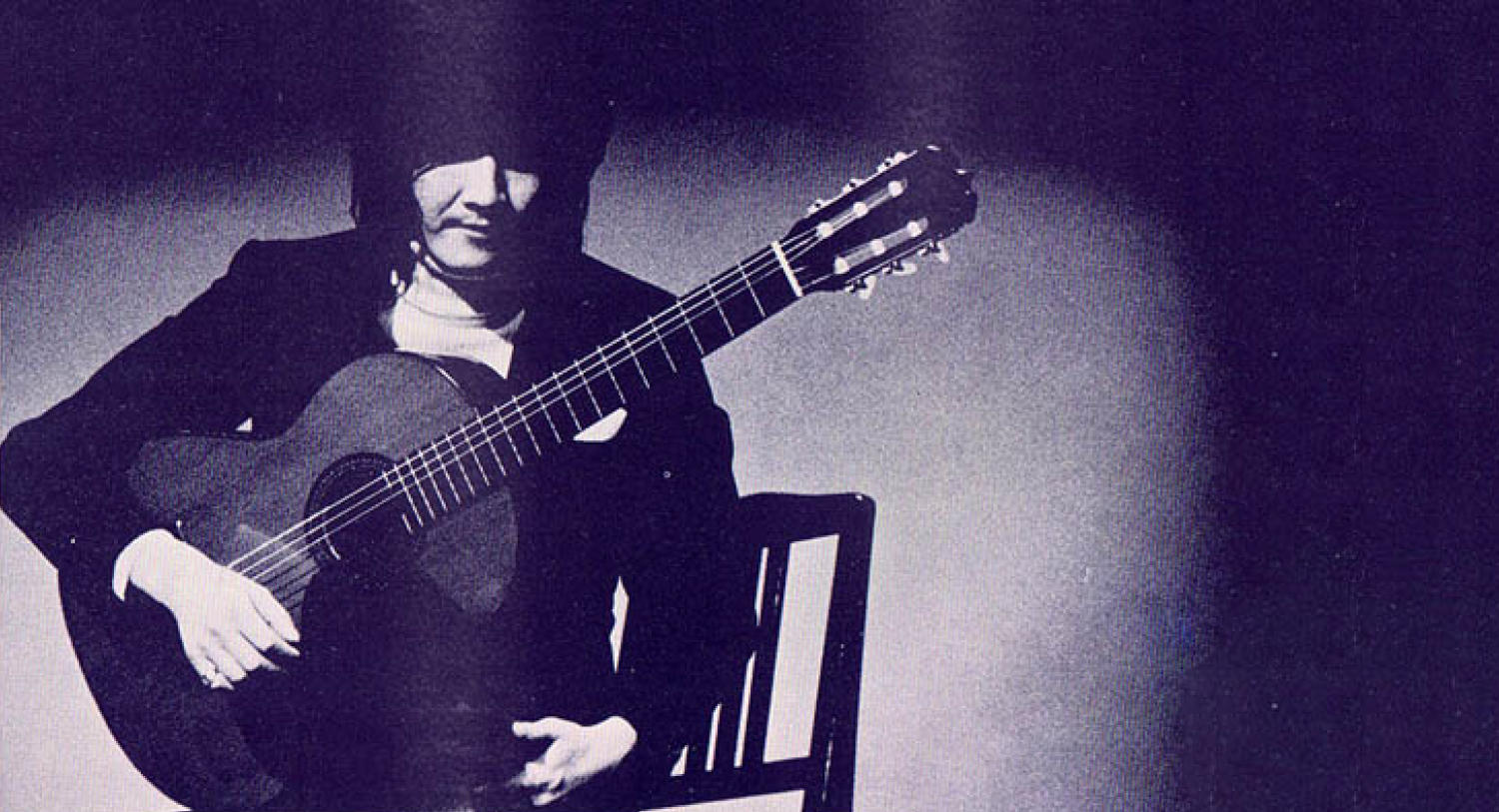

芳志戸 幹雄(1947年9月19日—1996年5月15日)の歩みと功績

1947年9月19日茨城県に生まれる。

16才からギターを三木理雄、小原安正、理論、ピアノ、ソルフェージュ等を林芳輝、山岸麻夫、音楽史を恵俊彦の各氏に師事する。

上智大学で哲学を専攻する傍ら研鑽を積み、在学中の1968年20才でデビュー・リサイタルを開く。

1969年に来日したナルシソ・イエペス、ホセ・トマス、サインス・デ・ラ・マーサの各氏のレッスンを受ける。

同年渡欧、スペイン政府招待生として8月サンティアゴ・デ・コンポステラで開かれた国際音楽講習会に出席、ギター科マスタークラスに入りオスカー・ギリア、クリストファー・パークニング等と共にアンドレス・セゴビアに師事する。

サンティアゴ国際コンクール第2位。

後、マドリードのスペイン王立音楽院に入学、サインス・デ・ラ・マーサに師事。

1970年アリカンテにてホセ・トマスに師事。各地でリサイタルを開く。

同年8月、再びスペイン政府招待生としてサンティアゴ・デ・コンポステラでの国際音楽講習会に出席しアリリオ・ディアスに師事する。最優秀生として賞金を獲得し講習会最終日に代表でリサイタルを開く。

10月、イタリア、アレッサンドリアで開かれた国際ギター講習会に出席しアリリオ・ディアスに師事。 11月から12月にかけてイタリア各地にてリサイタルを開き、又ラジオやテレビに出演する。

1970年に帰国以後毎年新たなプログラムによるリサイタルを続け、特に1973年の大半が初演ものによるリサイタルは音楽界の注目を集める。

1974年の日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会でピッツィーニの「三姉妹の為のギター協奏曲」を日本初演。

1976年4月から1977年3月までNHK教育テレビ「ギターを弾こう」の講師を務める。

1977年にはスペイン文化省に招待スペシャリストとして招かれ渡西。ナルシソ・イエペスのレッスンを受けながらヨーロッパ各地でリサイタルを開く。

1978年には武満徹による要請でパリに於ける芸術祭「パリの秋」に出演しソルボンヌ教会にて荘村清志と三善晃、野呂武夫、毛利蔵人、武満徹という邦人作品のみのジョイント・リサイタルを行う。

1979年には上記に記した「三姉妹のためのギター協奏曲」を中心としたリサイタルで芸術祭優秀賞を受賞すると共にアルフォンソ賢王編纂の「聖母マリア頌歌集」から数曲をギターのために編曲したものを中心としたリサイタルで芸術祭優秀賞を受賞。

1981年には「聖母マリア頌歌集」の研究発表ともいえるリサイタルとして牧野知成指揮「樹と家族古楽コンソート」他との共演を得てオリジナル・スタイルで再現したほか、ギター・ソロをレコード化。

1982年の武満徹作曲・編曲による作品のみのリサイタルでは作曲者との対話も含めてユニークなものであった。

1996年5月15日、肺炎のため死去。享年49。

このサイトについて

このサイトは故芳志戸幹雄先生の功績の記録と公開を目的として2005年6月2日に門下生である洲崎新一郎、樹神功、望月洋の各氏により立ち上げられました。

故芳志戸幹雄先生に関りました、いろいろな方々のご協力を経てこのサイトは成り立っています。

師匠が私達に残してくれたもの、その遺産を伝えたい。3人の弟子達のささやかな願いです。

発起人ご挨拶

~故芳志戸幹雄先生を思う~

「鬼才」「当代随一」と評価されたギタリスト芳志戸幹雄氏が亡くなられて早10年を経過しました。

私が芳志戸先生の門を叩いたのは、師が24才の頃でした。当時ギターはブームで、若く優秀なギタリストが台頭する時代でしたが、その中でも屈指の存在でした。私は師より2つ年下で、レッスンだけではなく飲み屋で話を聞かせて頂く等、幅広くお付き合いさせて戴きました。

師のレッスンは情熱的で緊張感あふれるものでした。私の技量不足で半分も吸収出来なかったけど、師のひとつひとつのコメントが、私の日々を一喜一憂させる程影響力がありました。

私見ですが、師の演奏の特徴は総てにおいて研ぎ澄まされた感覚で演奏しているということ。音ひとつ、間の取り方あるいは歌わせ方等、独特な透明感、緊張感とインスピレーションを聴いている人々に与えていると思います。

また演奏姿勢は、いつも先陣を切ることを念頭において、曲想からレパートリー創りを考えていたように思います。特に日本人による現代作品の初演等々に意欲を燃やしておりました。私はこれからのギター演奏の行く末を考える時、師の音楽あるいは取り組み姿勢を再考する必要を感じております。

ホームページをご覧の皆様、そして門下生の皆様、是非芳志戸先生に関するご意見、ご感想、また情報等をお寄せください。

洲崎新一郎

~「初めてのレッスン」~

師匠に初めてレッスンを受けたのは、今から20年以上前名古屋のヤマハで月に1回マスタークラス的レッスンが行われていて、地元の先生に就いていたにもかかわらず友に誘われて受講したのが最初の出合いでした。

テレビ、雑誌等で知っていたので余計に緊張してレッスンを受けたのを思い出す度今でも冷や汗が流れます。

その時に指摘された「小さな音楽を作らない」「ギターという楽器の条件を乗り 越えた音楽表現を目指さなければやめなさい」ということを強く言われ、今現在常に気をつけていることですが最初に教えて頂きました。

月1回のレッスンでは飽き足らず毎週レッスンを受けるため上京して1996年5月15日までとてもお世話になりました。

師匠の弟子としては第2世代にあたるようで、10周忌にあたる年に先輩方との企画でこのサイトを立ち上げることに参加させて頂くことになりました。

宜しくお願いします。

樹神 功

Hommage

「師の影」

今、芳志戸さんのドイツルネッサンスの舞曲集を聴いています

なんと、温かく美しい演奏なのか

芳志戸さんの演奏スタイルは全く独特です

音を聴いていると、その透明感と力強く美しい響きに吸い込まれていきます

芳志戸さんが20代の頃よりレッスンを通じ目前で聴いた音ですが今でも新鮮です

師ほど思いが伝わる演奏をする演奏家は少ないのではないでしょうか?

芳志戸さんの演奏活動の基礎となっているのは

「破壊」と「創造」というキーワードだと思います

兎に角、人の真似をする事が大嫌いな人でした

といっても、偉大な先人達(セゴビア、イエペス、ブリーム、ジョン等々)

の演奏は聴いていましたし、他の楽器の音楽もよく聴いておりました

普通あこがれの演奏を聴くと、その演奏を少しだけでも真似できないか

と思うのですが、芳志戸さんは仮に感銘を受けた演奏でも一切真似をしません

それは自分にとって何等楽しいことではないからです

リサイタルの前には、一ケ月近く山にこもり都会の雑音を避け

精神を良い意味で緊張させます

そして楽譜とにらめっこして、総て白紙にて練習します

創造することを純粋に楽しめる人なのです

芳志戸さんがルネッサンス以前の作品をギターにアレンジしたり

三善晃氏、山岸磨夫氏、吉松隆氏、その他邦人の作品を多く取り上げる理由は

ギター界と社会的に意味のある事柄というよりも、まず自分自身の楽しみと

挑戦意欲からだと思います

現代作品に当時あまり興味のない私によく「これ、いいだろう」とか

「ねぇ、美しいと思わない!!」等とおっしゃって

色々な作品を弾いてくださいました

私はかつて芳志戸さんに依頼された初演の作品を、芳志戸さんの代役で

弾くことがあり大変苦労しました

フルートとギターのための曲でしたが、ただ音を出すだけで

どういった曲なのか理解できませんでした

フルートとの合わせは一回のみで、後は本番(青山タワーホール)、

何とか形にしましたが、猛練習したのを覚えています

「一度でもだれかの演奏を聴いていればなあ。。」

とその時思いました。ゼロから発想する事の難しさを痛感しました

芳志戸さんは敢てその事を楽しんでやれる人でした

今、若く優秀なギタリストが世界中に多くいます

以前は難局といわれた作品や、難しいパッセージを本当に簡単に弾いてのけます

余裕すら感じさせる程です

確実にギターのレベルは上がり、今後の可能性に大いに期待ができると思います

ただ苦言を呈するならば、上手く弾く人は確かに多くなったけど

自分の音、自分の演奏を感じさせる人はまだ少ないように思われます

もっと個性的であってほしいと思うのですが

やはり原点は「破壊」と「創造」ではないかと思います

どれだけその事に真摯に取り組むか、またその感性が有るかということが

問題になってくるのではないでしょうか

ピアノやヴァイオリン等の楽器の世界では既に通り越してきた道のように思います

プロならば誰でも弾ける

しかし良い演奏は限られている

ギターもその世界に近づいたと思います

芳志戸さんに「演奏する」とは、「音楽する」とは、何かと云う事を

すでに教えて頂いていたことを最近気が付きました

ただし自分にできるかどうかは、私の「感性」の問題ですが

2007年1月20日 洲崎新一郎